皆さんがもしも親族や友人から不動産や株などを譲り受けた場合、一定の条件を満たすと「贈与税」の支払いが必要になります。

このような話を耳にすると、「自分にはまだ関係ない」「特別な人だけの話ではないか」と感じる方も多いかもしれません。しかし実際には、預金の移動や資金の援助、住宅取得のための援助など、日常的なやり取りの中にも贈与税の課税対象となる可能性は潜んでいます。

恐らく、多くの人が「贈与税」の存在については認識されていることかと思いますが、資産を譲り受ける機会など、そう頻繁に訪れることはないため、存在自体は知っていても、その全体像は詳しく理解していないという方がほとんどではないでしょうか。たとえば、「いくらまでなら非課税なのか」「毎年同じ金額を受け取っても問題ないのか」「申告や書類の提出は必要なのか」といった基本的な点について、明確に説明できる人は決して多くありません。

実際、贈与税は「かかる・かからない」の線引きが分かりにくく、父母から子への生前贈与や、住宅資金の援助、管理目的での預金の移動など、善意で行った行為が後になって課税対象として指摘されるケースもあります。税務署からの確認や申告漏れの指摘は、決して珍しいものではなく、内容によっては高い税額や追加の費用が発生する可能性も否定できません。

また、贈与税には毎年利用できる非課税枠や、一定の要件を満たした場合に適用できる特例制度が存在しますが、それぞれに対象となる条件や期間、注意すべき点があります。国税庁の公表情報や一覧表を確認しても、「自分のケースに当てはまるのか分からない」と感じる方も多く、結果として対策を後回しにしてしまうことも少なくありません。

そこで今回は、「贈与税」とは具体的にどのような税金なのか、また控除や特例などを用いた節税手段についても解説していきたいと思います。贈与税の基本的な仕組みから、申告が必要となるケース、非課税となる枠の考え方、生前対策として活用する際の注意点まで、初めての方でも分かりやすく整理していきます。

贈与は、相続財産を減らすための有効な手段となる一方で、正しい知識がなければ思わぬ課税やトラブルにつながる可能性もあります。本記事を通じて、贈与税の全体像を把握し、ご自身やご家族の状況に合った判断ができるよう、基礎から確認していきましょう。

贈与税とは?

はじめに「贈与税」とはどのような税金なのか解説していきます。

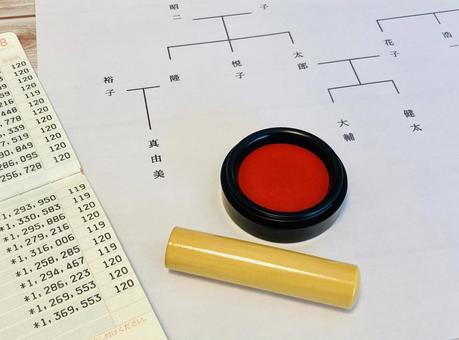

そもそも「贈与」とは、土地や建物といった不動産や自動車、さらには株式といった資産を双方合意のもと、“無償”で受け渡すことをいいます。

ポイントは“双方合意”の上に“無償”であることです。つまり、受け取る側が一方的に取得したものや、売買のように対価として金銭を支払っている場合は贈与には該当しません。たとえば、親と子の間で「将来のために資産を渡す」という約束をしたうえで、不動産や預金を無償で移転するケースは、典型的な贈与といえるでしょう。

たとえば、親が所有していた家屋を子供に“無償”で受け渡す場合や、友人から自動車を“無償”で引き取った場合などが「贈与」にあたります。年齢に関しても重要な点で、贈与を受ける側が20歳(※現在は18歳)以上かどうかによって、選択できる制度が異なる場合もあります。そのため、贈与を行う際には、当事者の年齢や状況を事前に確認しておくと安心です。

また、“双方合意”という規定があることからも分かる通り、「贈与」は財産の所有者が生存している状態で受け渡しが行われなければなりません。この点が、相続との大きな違いになります。実際には、20年近くにわたって少しずつ資産を移転する「生前贈与」を行うケースも多く、総額で見ると相続よりも税負担を抑えられる可能性があります。

そして「贈与」が行われると、資産を受け取った側には、その価額に応じた税金の支払い義務が発生します。これが「贈与税」です。贈与税は、1年間に受け取った資産の総額を基準に計算され、相続税と比べると税率が高いと感じる人も少なくありません。そのため、いずれ贈与を行う可能性がある場合は、早い段階から制度の内容を知っておくことが重要です。

ちなみに、似たような税金として「相続税」がありますが、こちらは資産の所有者が死亡した後に、その資産を引き継いだ人に課せられる税金を指します。どちらが有利かは資産の内容や総額、家族構成によって異なり、実際の判断には専門的な知識や実績が求められます。迷った場合は、税務に詳しい専門家が所属する会や相談窓口、topページで情報がまとまっている公的サイトを参考にするとよいでしょう。

贈与税の計算方法

「贈与税」とは「贈与」が実行された際に、資産を受け取った側に課せられる税金であることがお分かりいただけたかと思いますが、贈与が行われたからといって必ずしも「贈与税」が発生するとは限りません。

贈与という言葉を聞くと、「資産をもらった=必ず税金がかかる」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、贈与税には一定の控除枠が設けられており、すべての贈与が課税対象になるわけではない点は、正しく理解しておく必要があります。

贈与税が発生する条件は、受け取った資産の価格が年間110万円以上になった場合のみです。

この「年間」という点が重要で、1回あたりの金額ではなく、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額で判断されます。

これは、贈与税には110万円の基礎控除があるためです。基礎控除とは、一定額までは税金を課さないという仕組みで、少額の贈与や生活費・教育費の援助などについて、過度な税負担が生じないよう配慮された制度といえます。

したがって、1月1日から12月31日までの丸一年間で資産の合計金額が110万以上になった場合にのみ、110万円を超えた金額に税率をかけて贈与税額を算出し、支払うことになるというわけです。

たとえば、同じ人から現金を複数回に分けて受け取った場合でも、その合計額が110万円を超えれば贈与税の対象となります。一方で、110万円以内に収まっていれば、原則として申告も納税も不要です。

なお、このような贈与税の原則的な課税方法を「暦年課税」と呼びます。暦年課税は、最も一般的に利用されている方式であり、多くの人が無意識のうちにこの制度のもとで贈与を行っています。ただし、暦年課税には「特例税率」と「一般税率」の2種類の税率が存在します。

この2つの税率は、「誰から贈与を受けたのか」という点が大きな判断基準になります。具体的には、父母や祖父母など直系尊属から一定年齢以上の子や孫が贈与を受けた場合には特例税率が適用され、それ以外のケースでは一般税率が適用されます。また、贈与額が大きくなるほど税率も段階的に高くなるため、同じ110万円を超えた贈与であっても、状況によって税負担は大きく異なります。

このように、贈与税は「110万円を超えたら必ず同じ税金がかかる」という単純な仕組みではありません。「誰から」「いくら」「どのような目的で」贈与を受けたのかによって、適用される税率や税額が変わる点を理解しておくことが重要です。次に、特例税率と一般税率の違いについて、具体的に見ていきましょう。

特例税率

特例税率は、祖父母や両親から孫や子どものように、「直系尊属」からの贈与が行われた場合に適用される税率と控除額です。

特例税率の税率と控除額は以下の通り。

左側の金額は、110万円の基礎控除を差し引いたのちの金額となります。

金額 税率 控除額

200万円以下 10% 0円

400万円以下 15% 10万円

600万円以下 20% 30万円

1,000万円以下 30% 90万円

1,500万円以下 40% 190万円

3,000万円以下 45% 265万円

4,500万円以下 50% 415万円

4,500万円超

たとえば、親から子どもへ1,000万円の土地を贈与されると以下のような計算で課税額を算出できます。

1,000万円 – 110万円 = 890万円

890万円 × 30% − 90万円 = 177万円

特例税率が適用された場合、1,000万円の贈与が行われると177万円の贈与税が発生することになります。

一般税率

一方の一般税率は、配偶者間や兄弟間、友人間といった「直系尊属以外」からの贈与が行われた場合に適用される税率と控除額です。

また「直系尊属」であっても、受け取り側が未成年の場合にはこちらの一般税率が適用されます。

一般税率の税率と控除額は以下の通りです。

金額 税率 控除額

300万円以下 15% 10万円

400万円以下 20% 25万円

600万円以下 30% 65万円

1,000万円以下 40% 125万円

1,500万円以下 45% 175万円

3,000万円以下 50% 250万円

3,000万円超 55% 400万円

たとえば、兄から弟へ300万円の自動車が贈与されると以下のような計算で課税額を算出できます。

300万円 – 110万円 = 190万円

190万円 × 20% − 25万円 = 13万円

一般税率が適用された場合、300万円の贈与が行われると13万円の贈与税が発生することになります。

贈与税の節税手段

このように、110万円以上の贈与が行われればそれぞれの条件に応じた税率と控除額が適用され、算出された贈与税を支払う必要が生じるわけですが、せっかく無償で受け取った資産ですので、なるべく税金は支払いたくないという人がほとんどでしょう。

では、贈与税にはどのような節税手段が考えられるのでしょうか。

分割贈与

ひとつは、贈与を分割して行う節税手段です。

贈与税は1年間のうちに受け取った資産の金額によってかかる税金ですから、1年間の贈与額を110万円以下に抑えられれば、税金を支払う必要はなくなります。

この仕組みを使うことで、将来的に多額の資産を移転したい場合でも、計画的に贈与を行えば贈与税の負担を軽減することが可能です。たとえば1,000万円の贈与予定がある場合、贈与の時期を分けて、1年あたり100万円ずつ、あるいは100万円、90万円といった形で金額を調整すれば、贈与税が課されることはありません。兄弟姉妹や子どもなど複数人へ分散して贈与するケースでも、同様の考え方が活用できます。

ただし、この方法を選ぶうえではいくつかのリスクや注意点も存在します。毎年同じ金額・同じ時期に贈与を行っていると、実質的には「定期贈与」とみなされ、税務調査の際に否認される可能性があります。そのため、贈与契約書を作成する、通帳に記録を残す、贈与の目的を明確にするなど、事前の対策が重要です。

また、贈与を受けた側は、金額によっては確定申告が不要なケースもありますが、内容を正しく理解していないと申告漏れにつながるおそれがあります。特に2025年以降は税制や運用の見直しが行われる可能性もあるため、最新情報を把握しておくことが求められます。

新築資金や教育資金、将来の遺産相続を見据えた資産移転など、目的に応じて贈与の方針を立てることが大切です。判断に迷う場合は、税理士法人が開催するセミナーに参加したり、代表的な事例をシェアしている専門家に相談したりすることで、自分に合った方法が見えてくるでしょう。贈与は「知らなかった」では済まされない分野だからこそ、慎重かつ計画的に進めることが重要です。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度とは、贈与する側が1月1日時点で60歳以上であり、贈与を受ける側が贈与者の直系卑属かつ1月1日時点で成人である場合に選択できる贈与税の制度です。主に父母や祖父母など家族から、まとまった金額の資産をもらっ場合に検討されることが多く、将来の相続を見据えた贈与方法のひとつとして位置づけられています。

この制度を利用する最大のメリットは、贈与を受けた際の特別控除額が2,500万円になる点です。つまり、累計で2,500万円までの贈与であれば贈与税はかからず、贈与時点での税負担を大きく抑えることができます。住宅取得資金や事業資金など、多額の金を一度に受け取るケースでは、非常に有効な制度といえるでしょう。

また、贈与する側が亡くなって資産を相続する際には、贈与を受けた資産額に相続資産を加算して相続税が算出されることになりますが、納税済みの贈与税額は相続税額から控除されます。この仕組みにより、贈与税と相続税を二重に支払う必要がないよう配慮されています。

一方で、相続時精算課税制度を選択するには期限内に所定の手続を行う必要があり、初回の贈与を受けた翌年の確定申告期間中に税務署へ届出を行わなければなりません。期限を過ぎると制度の適用は認められないため、注意が必要です。延長は原則として認められていないため、事前の準備が重要となります。

さらに、この制度を一度選択すると暦年贈与へ戻すことはできず、年間110万円の基礎控除が適用されなくなります。そのため、長期間にわたって少額ずつ贈与するケースとは考え方が異なる点を理解しておく必要があります。家族構成や資産状況、将来の相続税額によって、どちらの制度が適しているかは異なるため、比較検討が欠かせません。

制度の詳細や最新の取扱いについては、国税庁のサイトや税理士事務所のホームページを参考にするのがおすすめです。費用面や手続の流れを含め、専門家に相談することで、より自分に合った選択がしやすくなるでしょう。

まとめ

今回は贈与税の概要と主な節税手段について解説しました。

贈与税とは、資産を双方合意のもと“無償”で受け渡した際に、受け取った側に発生する税金です。金銭や預金、不動産、株式など、対象となる資産の種類は多岐にわたり、名義変更や口座への振り込みといった行為も、内容によっては贈与として扱われます。「なぜ税金がかかるのか」「どう払うのか」「いくらまでならかからないのか」といった疑問を持つ方も多いですが、贈与税は相続税と密接に関係する税制であり、税務上の公平性を保つ目的で設けられています。

贈与を受ける機会はそう頻繁にあるものではないですが、いざ贈与が行われる際に備えて贈与税の概要や節税手段を抑えておきましょう。

実際、「突然お金をもらったが申告は不要だと思っていた」「生活費や教育費として使ったつもりだった」「ばれないだろうと考えていた」といった理由から申告を行わず、翌年になって税務署から請求を受けるケースも少なくありません。理不尽に感じるかもしれませんが、税務は原則として事実関係と形式に基づいて判断されるため、知らなかったでは済まされないのが現実です。

贈与税の負担を抑えるためには、基礎控除や配偶者控除、教育資金贈与の非課税制度、結婚・子育て資金の一括贈与といった各種制度を正しく理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。たとえば、教育費や生活費であっても、名義や支払い方法、使途が不明確な場合には贈与と判断される可能性があります。一方で、信託や契約を適切に成立させ、必要な書類を準備していれば、非課税として認められる部分も多く存在します。

また、贈与税は税制改正の影響を受けやすく、18歳以上への贈与や相続時精算課税制度の内容、3年以内・10年間といった累計期間の考え方など、以前と現在でルールが変更されている点もあります。上記のような改正内容を把握せずに贈与を行うと、「以前は問題なかったのに、今回は課税された」という事態にもなりかねません。そのため、将来の相続や遺産分割、法定相続人との関係まで見据えた準備が欠かせません。

特に、夫婦間や親子間の贈与、被相続人の意思を反映した生前対策、遺言との整合性などは専門的な判断が求められる分野です。価額の評価方法や限度額、残額の扱い、相続人が複数いる場合の影響など、1人で判断するには難しい点も多いため、必要に応じて税理士などの専門家に相談することもおすすめです。無料相談やコラム、手引き資料を提供している事務所やサービスも多く、ダウンロード可能な解説ページやサイトマップを活用すれば、基礎知識を効率よく得ることができます。

贈与税は「高すぎる」「負担が大きい」と感じられがちですが、その仕組みを知り、正しい手続きを行えば、無理なく軽減できるケースも多く存在します。自分や家族の状況に合った方法を選び、将来後悔しないためにも、本記事をきっかけに贈与税について一度立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。